2010年9月,德國政府頒布了未來能源規劃,次年6月,聯邦議會經過慎重討論,以幾乎全票通過的結果做出了一項重大的歷史決定,跨度長達幾十年的德國能源轉型之路就此正式啟航。轉眼來到2020年,站在轉型階段性成果檢測的第一個目標點,回首十載,這場由內而外的深度變革至今為止已碩果累累,雖然有部分目標尚未達成,但不可否認的是,德國通過持續的努力與改變,正在穩步走向安全、經濟和環境友好型能源供應的未來。

當我們追本溯源的時候不難看到,德國能源轉型的背后有諸多復雜的推動因素,其受益面之廣,影響之久遠,也正是基于此,這條轉型之路才走的如此堅定,也為后來者提供了借鑒和學習的方向。

1.實現氣候保護目標

2019年12月,聯合國氣候變化第25屆大會在西班牙馬德里召開,根據最新數據顯示,全球溫室氣體水平又創新高,氣溫與工業革命時期相比升高了1.1攝氏度。顯而易見,能源轉型已經不僅僅是一次單一的革命,更是現階段有效阻止廣泛破壞性氣候影響的關鍵措施。

按照德國2050能源規劃,今年的二氧化碳排放量與1990年相比本應該減少40%。但截至2018年底,該比例只有30%,與所設目標仍有很大差距。而同年通過風能、太陽能等可再生能源,溫室氣體減排量達到了1.837億噸。因而持續加大力度地推廣可再生能源比以往任何時候都顯得更為重要,與此相比,通過發放碳排放證書等手段去激勵企業對氣候友好技術進行投資,雖然措施合理,但影響范圍和深度都明顯有限。

2.大眾參與能源供應

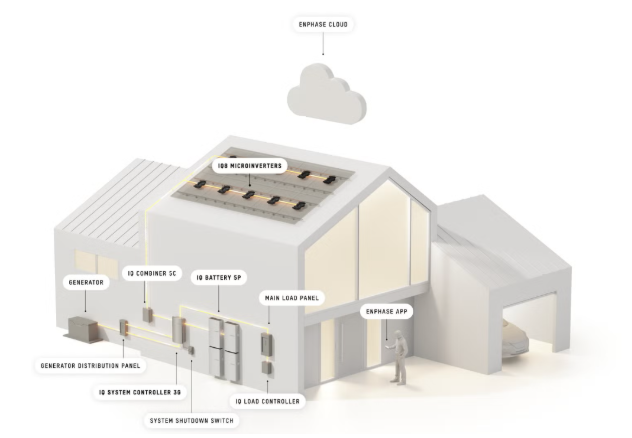

有可再生能源參與的能源網絡,可以使普通大眾有機會轉換傳統身份成為能源運營商。此外,在一系列法律法規與市場激勵計劃等利好政策的保駕護航下,新能源相關的投資也會變得更加容易。例如德國現在廣受歡迎的能源合作社模式,大眾只需要50歐元即可參與可再生能源項目(例如民用風電場或者太陽能系統)。從大型的中央能源供應到分布式小型發電廠的轉變,可以實現權力下放并由此激發出更多新的商業模式。

3.公平競爭的電力市場

1998是德國電力市場改革的元年,在此之后,雖然供應商的種類有所增加,終端用戶擁有了自主選擇權,但本國四大發電集團(RWE,E.ON,Vattenfall和EnBW)仍然占據著德國發電量的近50%。2000年通過的《可再生能源法》(EEG)在促進可再生能源方面發揮著核心作用,不僅允許市政公用事業、中型公司和個人能源系統進入電力市場,讓電力生產進一步充分競爭,優勝劣汰,也可確保投資安全,使相關的貸款發放更為容易。

4.減少原材料進口

目前世界能源供應仍然主要基于化石燃料,而其供應國卻寥寥可數,對于德國這類成熟的工業化國家以及大型新興和發展中國家來說,未來都會產生重大影響。一旦化石燃料供應不足,必然會打破國際貿易平衡。2016年,印度凈進口支出的近五分之一均用于化石燃料的對外貿易,而在津巴布韋,這一比例竟達到了28.6%。可再生能源的擴張不僅可以減少原材料進口,也可大幅減輕對價格波動的依賴。

5.能源價格的透明化

德國《可再生能源法》(EEG)的頒布,確保了以固定價格購買每千瓦時可再生能源產生的電力。而EEG的附加費,使來自風能、太陽能和生物質能等可再生能源的成本透明化,這對于傳統的能源供應幾乎是不可能的。在大眾眼中,似乎煤炭或核電公司的電價才更便宜,但實際上,化石和核工業會獲得政府補貼,例如贈款,稅收優惠和其他優惠,而這些卻隱藏在背后不為人知。

德國生態社會市場經濟論壇(FÖS)從2017年開始,對化石和核電生產的隱性成本進行了計算。將一千瓦時的風電(9.0美分)與褐煤和硬煤發電廠一千瓦時的總電費(分別為14.3美分和13.4美分)進行了比較,從而發現了煤炭產電的隱藏成本,而核能發電估計也至少為每千瓦時15.1美分。盡管這些款項沒有出現在電費單上,但仍必須由國家和公民支付。1970年至2016年期間,德國政府對煤炭以及核能的補貼資金總額為6,740億歐元,相比之下,可再生能源的補貼僅為1,460億歐元。這意味著如果考慮這些隱性成本,那么可再生能源其實一直具有相當的競爭力,只不過由于傳統能源生產的低透明化被掩蓋了。

6.通過投資獲得經濟實力

可再生能源通過各方投資正在穩步發展。根據AGEE-Stat代表聯邦經濟部的計算,2017年德國共投資162億歐元用于可再生能源系統的建設,風能以110億歐元占據主導地位,太陽能以23億歐元位居第二。投資活動的其他重要領域是生物質能以及對地熱和環境熱的利用。國家對可再生能源投資的每一歐元都會觸發大量的私人投資。例如市場激勵計劃(MAP)支持在供暖市場中購買可再生能源系統,包括熱泵、太陽能集熱器或木材加熱。MAP的每一歐元都會帶來大約8歐元的額外投資,最終以收入、就業和稅收的形式,創造了使整個經濟受益的地方附加值,涉及面覆蓋國內外的植物生產商、中小型供應商、當地貿易、農業和林業以及廣大群眾。

7.以數字化為首的創新技術

隨著2016年9月《能源轉型數字化法》的出臺,德國已經為創新技術發出了信號。無論是區塊鏈,智能電網還是大數據,數字化都是核心技術。得益于此,天氣和消費數據的分析成為了可能,從而提高了通過太陽能和風能等不穩定能源的供應安全性。此外,分布式能源供應與能源市場的交易也需要數字化技術的大力支持,從而使得消費者和生產者在一天中的任何時間,任何天氣條件下,都可以就可再生能源電價進行協商而無需考慮中央系統。為了使未來的全數字能源供應成為現實,能源供應商必須成為數據專家,并收集,分析和評估消費者的需求,以便進行正確的產品創新。可再生能源行業中的技術創新無論現在還是未來均是科學研究和商業發展的重點。

8.新增就業崗位

可再生能源的擴張創造了全新的能源產業鏈,并因此帶來了就業人數的強勁增長。從生產,規劃,安裝到運行,無論是產業鏈中的老牌公司還是年輕的初創公司,均可從中獲取源源不斷的動力。自2000年以來,工作崗位的數量大約增長了四倍之多。2016年,有338,600人受雇于可再生能源領域。風能是該行業的領導者,占勞動力的47%。不遠的將來,特別是在數字化浪潮的大力推動下,可以預見會有許多新的工作和活動領域被激活。而每一項工作又進一步增強了購買力,為聯邦和地方政府帶來了更多的稅收。整個經濟都將從中受益。

除了以上八點之外,德國最初的能源轉型的初衷還有很多,包括德國自身對于發達國家責任的認知,對于可再生能源和冬季供暖等成本的考慮,以及出于去石油化、增強創新能力等方面的目的。10年過去,這些當初的初衷,目前實現了嗎?或者進行的怎么樣?隨著能源轉型的進行,這些初衷是否有了改變?他們對中國的情況又有什么借鑒意義?

免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。

相關推薦

構建綠色低碳循環發展經濟體系是實現碳達峰碳中和的關鍵舉措

近日,國務院發布了《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》。“十四五”開局之年,我國高規格發布構建綠色低碳循環發展經濟體系的綱領性文件,對各地區、各部門準確把握發展新階段,全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,為經濟發展加快注入綠色新動能具有重要意義。《意見》明確要求發展建立在高效利用資源、嚴格保護生態環境、有效控制溫室氣體排放的基礎上,這是實現2030年前二氧化碳排放達峰、2060年前實現碳中和的關鍵舉措,具有重大意義和深遠影響。

國際油價重回60美元,但未來走勢仍不明朗

在前一個交易日大幅上漲之后,23日國際油價漲跌不一。紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格微跌,收于每桶61.67美元;4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格微漲,收于每桶65.37美元。國際油價基本回到去年1月水平。

商務部回應如何看待下一階段中美經貿關系走勢

2月24日電 商務部部長王文濤24日指出,中方始終認為,中美經貿關系的本質是互利共贏,雙方利益深度融合,合則兩利、斗則俱傷,合作是唯一正確的選擇。

掘金新能源時代:新的投資機會可能就在眼前

近期有色金屬期貨價格大漲,以銅價為例,若從去年3月23日低點35170元/噸算起,截至2月23日收盤,滬銅期貨價格已累計上漲93.2%,近乎翻倍。高盛表示,銅、鋁價格已經進入“超級周期”,中國新能源汽車等行業發展將需要大量銅原材料。